※この記事はアフェリエイト広告を利用しています

この記事では、杖の使い方や購入する際にポイントを現役理学療法士が解説しています。

この記事を読むべき人

- 杖を購入しようと思っている人

- 家族に杖の購入をしようと思っている人

- 杖の指導をする専門職の方

「足腰が弱ってきたし杖を使った方がいいかな?」「どの種類の杖を買えばいいの?」と思ったことはありませんか?

今回は理学療法士の視点や科学的根拠を基に正しい杖の使い方や選び方、杖の効果や調整方法について丁寧に解説します。

ご自身やご家族の歩行を助けるために、参考になればうれしいです。

杖の役割

杖とは、足の力が弱った人の歩きを助けるものです。また、骨折や脳卒中で麻痺をして身体機能が衰えた人、足に体重をかけてはいけない人などが使用することもあります。

高齢者が歩く際に使用したり、登山などで山道を登ったりと用途は様々です。

杖の種類

杖の種類としては以下のようなものがあります。

- T字杖(T-cane・一本杖)

- 4点杖(Q-cane・多点杖)

- 松葉杖

- ロフストランド杖

- ノルディック杖

目的によって杖の種類は変えるのがいいと言われています。

今回はT字杖について詳しく解説します。

杖の効果

次は杖の効果を科学的根拠に基づいて細かく解説していきます。効果として一般的に①歩行の補助、②体重の免荷、③心理的安心が挙げられます。

①歩行の補助

杖を使用することで歩行の補助となることが示されています。

「杖を用いた歩行の特性」 加茂野 有徳、バイオメカニズム学会誌,Vol.44,No3,2020

脳卒中者では杖を使用することで歩幅の増加や左右対称性が改善し、変形性関節症者では歩幅の改善や疼痛の軽減が報告されています。

また、バランスの安定性にも関与しており、杖をつくことでバランス良く歩行を行う事ができます。

②体重の免荷

杖を使用することで体重の免荷率が減少します。

「変形性膝関節症例に対する免荷歩行の検討」 安江由美子ら、理学療法学,第23巻第4号,1996

杖を使用することで体重の約20%が免荷されると言われています。また、杖のつき方でも免荷率は異なり、意識しないでつくと約12%、意識的に強くつくと約38%と言われています。

つまり、足に体重をかけることで痛みが出る人は意識的に杖をつくことで、杖が足の代わりに体重を支えてくれるので痛みが出にくくなる可能性があるということです。

③心理的安心

転ばぬ先の杖という言葉を示した方な調査です。この言葉の通り転ばないように杖を使う方は多いようです。

「歩行補助つえ使用の「きっかけ」とその「役割」に関する基礎的調査」 秋元美咲ら、人間工学57巻2号,2021

杖を使用している方への調査では、杖を使うきっかけとして「身体に不安を感じた」と回答している方、杖の役割の1つとして「心理的な支え、安心感」と回答している方が多いという報告がされています。

杖の調整ポイント

患者様から今使用している杖で大丈夫か、家にある杖を使っても大丈夫かとよく聞かれますので、杖の調整ポイントをお伝えします。

高さが合っているか

T字杖は使いやすい高さで持つということは大前提ですが、一般的には足の斜め前に置いて肘が少し曲がるくらいの高さが適切と言われています。

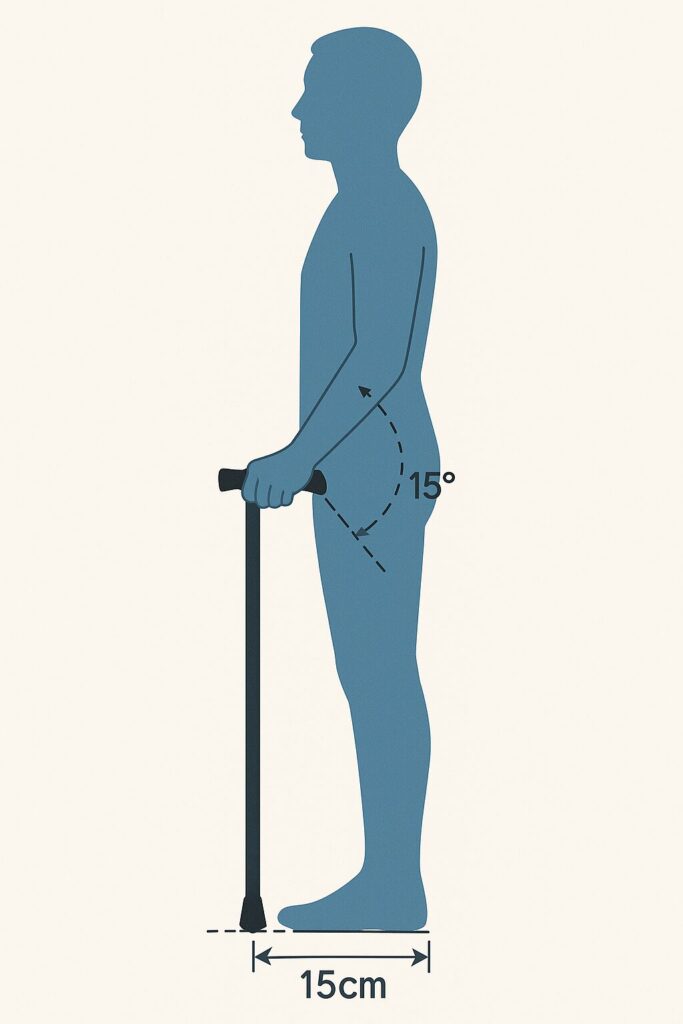

少し専門的に記載すると、健側(怪我や麻痺をしている側と反対側)の足部から前外側15cmに位置し肘関節屈曲15度高さが推奨されています。

杖の高さによっても歩きや足への体重のかかり方が変わってきます。

高さが高くなるほど手での支えが減り、高さが適切でないと足の荷重量が増えます。

適切な高さで使用し、杖の効果を有効活用しましょう。

杖先のゴムが擦り減っていないか

杖の先にゴムがすり減っていることで地面についた際に接地面が不均等となり不安定になってしまいます。ゴムはホームセンターなどで購入することができますので、一度すり減っていないか確認してみても良いと思います。

ついたときに音がしないか

杖をついたときにカチカチと音が鳴ることがたまにあります。高さを調整するナットや他の部品が緩んでいたりする可能性があります。そのまま使用すると破損の原因になりますのでナットのゆるみの場合は締めることで音が鳴りやみます。鳴りやまない場合は購入したお店に問い合わせてみることを推奨します。

杖の使い方

最後に杖の使い方を簡単に解説します。

まず、左右どちらに持つかですが、怪我や麻痺など力が入りにくい方と反対側の手に持ちます。

弱い足と反対側に持った杖で支えるようにします。

上の画像の場合は、左足が弱っており、それを右手に持った杖で支えるといった感じです。

杖をつくタイミングとしては、弱っている足で支えると同時に杖をつくイメージです。

杖を使うことで手の振りも促されるため歩行効率も高めることができます。

まとめ

この記事では以下のことを解説しました。

- 杖の種類

→T字杖、4点杖、ロフストランド杖 - 杖の効果

→歩行の補助、体重の免荷、心理的安心感 - 杖の調整のポイント

→高さの調節、杖先のゴムの摩耗、ついたときの異音 - 杖の使い方

→患側の足と同時につく

杖は「使い方」や「調整次第」で、その効果を大きく左右します。

ご自身の身体状況に合った杖を選び正しく使用することが重要です。

これからも生活や歩行についてなど様々なことをお伝えしていきますので、これからも引き続きご覧ください。

コメント