※この記事はアフィリエイト広告を利用しています

はじめに

ダイエットの情報は世の中にあふれています。

「糖質制限」「断食」「◯週間でマイナス5kg」など魅力的なフレーズも多いですが、実際には途中で挫折したり、成功したのにリバウンドをしてしまう人も少なくありません。

私は理学療法士として臨床現場に立ちながら、健康的に体重を管理することの大切さを日々実感しています。この記事では、科学的根拠に基づいた「健康を守りながら行えるダイエット」 について解説します。

1.ダイエットの基本原則

ダイエットはシンプルに言えば「摂取カロリー < 消費カロリー」というエネルギーバランスの調整です。

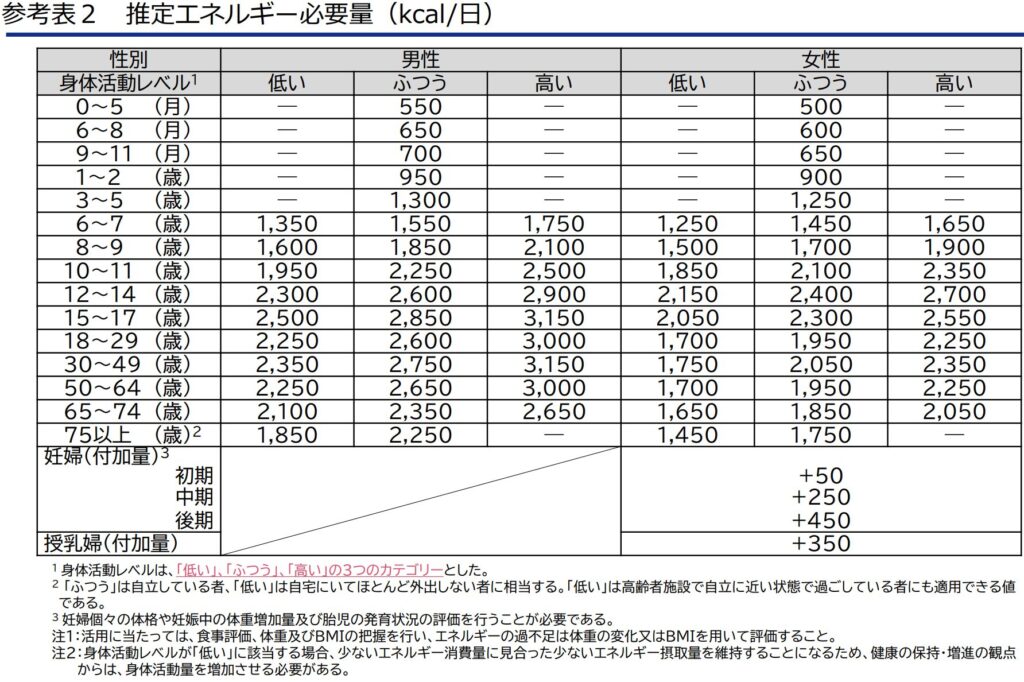

厚生労働省の「日本人の食事摂取基準」では、年齢・性別ごとの推定エネルギー必要量が示されています。自分の基礎代謝や生活活動量を知ってバランスよく食事摂取をすることを心がけましょう。

ただし、食事量を減らしすぎると筋肉量が落ち、基礎代謝が低下してリバウンドの原因になります。基礎代謝は「ハリス・ベネディクトの式」から求めることが可能です。自分の基礎代謝を知っておくと、エネルギーバランスを把握しやすくなります。

男性:66.47+(13.75×体重kg)+(5.0×身長cm)-(6.76×年齢)

女性:655.1+(9.56×体重kg)+(1.85×身長cm)-(4.68×年齢)

※体組成(筋肉量や脂肪量)は考慮されないため参考程度に活用してください。

ダイエットは「食事・運動・生活習慣」をバランス良く整えることが重要です。

2.運動の重要性

ダイエットにおいて食事制限だけでなく運動を行う事が非常に重要です。特に有酸素運動と筋力トレの組み合わせが最もリバウンドを防ぎやすいと言われています。

有酸素運動

ウォーキングやジョギングなどの有酸素運動は、脂肪燃焼を促進します。

推奨量:中強度運動(ウォーキング・早歩き)では週に150分~300分

高強度運動(ジョギング)では週に75分~150分

ポイント:20分以上継続すると脂肪燃焼効率が高まると言われています。

筋トレ

筋肉量を維持・増加させることで基礎代謝が上がり、リバウンドしにくい体質をつくります。

理学療法士として特に注意したいのは「正しいフォーム」です。間違った姿勢でのスクワットや腹筋は腰や膝を痛めるリスクがあります。

推奨量:主要な大筋群を対象に週に2~3回

1部位あたり10回反復できる負荷で2~3セット

ポイント:スクワットや腕立てでも十分に効果があります。

運動方法

患者さんから有酸素運動と筋トレではどちらを先にすべきかとよく聞かれます。

結論から言うと、最初に筋トレを行う事で脂肪燃焼効率が高まると言われています。また、最初に筋トレを行う事で筋力・筋持久力の向上も望めます。

そして、この2つの運動を組み合わせることで効率よくダイエットが可能となります。

「Effects of aerobic and/or resistance training on body mass and fat mass in overweight or obese adults」 Leslie H. Willis et al. Journal of Applied Physiology, 2012

この論文では、脂肪を減らしたいなら有酸素運動、筋肉を増やしたいなら筋トレ、両方を目指すなら組み合わせるべきと報告しています。

有酸素運動を行う事で脂肪燃焼ができ、筋トレを行う事で筋肉量を増加させ基礎代謝を上げることができます。

脂肪燃焼を優先させたい場合は、有酸素運動の比率を上げても良いでしょう。

自宅でできる運動例

ダイエットのための運動は、必ずしもジムに通う必要はありません。自宅でも十分に取り組むことができます。さらに自宅であれば、隙間時間を活用できるのも大きなメリットです。

例えば、次のような運動はジムに行かなくても手軽に行えます。

- スクワットや立ち座り

- ブリッジ運動

- セラバンドを使った肩や足の筋トレ

これらの運動でも十分に効果が期待できますので、参考にしてください。

ちなみに、私がリハビリのときによく使用しているのがセラバンドです。色によって負荷量が異なりますので、最初は短いサイズから試してみるのがおすすめです。

3.食事の工夫

PFCバランスを意識する

P(たんぱく質):筋肉維持に必要(体重×1.2〜1.6g/日が目安)

例:体重60kgの場合、1日当たり70~95g程度なので、1食で20~30gを目標にしましょう。

食品例(1食当たりのたんぱく質の目安)

- 鶏むね肉100g:22g

- 鮭1切れ(100g):20g

- 卵2個:12g

- 豆腐1丁(300g):20g

- プロテイン1杯:15~20g

F(脂質):ホルモンバランスや細胞膜維持に不可欠(消費カロリーの20〜30%)

例:1日1800kcalなら、脂質は約40~60g/日

食品例(脂質量の目安)

- オリーブオイル大さじ1:14g

- アーモンド10粒:6g

- 卵1個:6g

- サーモン100g:13g

C(炭水化物):脳や運動の主要エネルギー源。運動量や活動量により調整。

例:体重60kgなら200~230g程度、1食で茶碗1杯+野菜・果物

食品例(炭水化物量の目安)

- ご飯茶碗1杯(150g):55g

- 食パン6枚切り1枚:25g

- バナナ1本:25g

- さつまいも100g:30g

無理な制限のリスク

極端な食事制限は短期的な体重減少には効果的ですが、筋肉量低下やリバウンド、ストレスの原因となります。

せっかくダイエットをするなら、「長く続けられる」「ストレスが少ない」方法が効果的です。

続けやすい工夫

- プロテインを活用してたんぱく質を補給

- 野菜から食べて血糖値の急上昇を防ぐ

- 外食ではご飯を少なめにオーダー

私が飲んでいるプロテインはザバスのプロテインです。せっかく飲むならおいしい物を思い、何種類か試しましたが、個人的に一番おいしく感じました。近所のドラックストアでも購入できるため買いやすく長年愛用しています。

4.理学療法士が考える「安全なダイエット」

ダイエットを成功させるために大切なのは「安全に」「無理なく」「継続できる」ことです。

減量ペースはゆるやかに

短期間で急激に痩せようとすると、筋肉量の低下やリバウンドに繋がりやすく、身体への負担も大きくなります。

目安は1ヶ月に体重の3~5%減です。この範囲であれば身体への影響が少なく、運動習慣や食事改善と両立しやすいです。

関節や身体への負担を考慮

膝痛や腰痛がある方は、急に運動を始めると症状が悪化する可能性があります。まずは、継続できる範囲で簡単な運動やウォーキングなど身体への負担が少ない運動から始めましょう。

危険なサインを見逃がさない

ダイエット中に以下のような症状が出た場合は身体がSOSを出している可能性があります。

- めまいや極端な疲労

- 動悸や息切れが強い

このような場合は、無理して続けず専門医に相談してください。

まとめ

- ダイエットの基本は「食事・運動・生活習慣」の3本柱

- 科学的根拠に基づいた無理のない方法を選ぶことがリバウンド防止につながる

- 理学療法士としては、「正しい運動フォーム」と「食事と運動のバランス」を重視

健康や自分の身体を守りながら無理なくダイエットを行っていきましょう。

この記事の中で、ひとつでも参考になればうれしいです。

これからも身体に関することを解説していきますので今後もご覧頂けると幸いです。

コメント